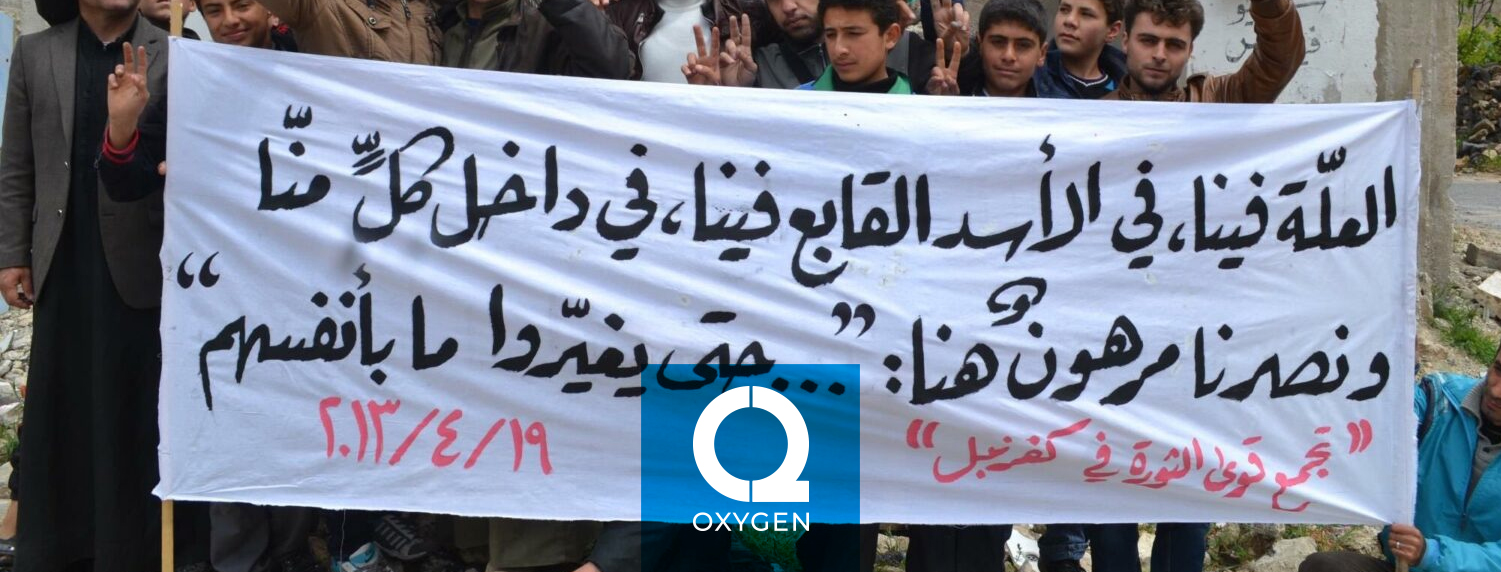

الثورة السورية، تلك التي انطلقت في ربيع 2011 بأحلام واضحة وبسيطة، كانت بدايةً واعدة لمسار يمكن أن يغيّر وجه سوريا إلى الأبد. لم تكن المطالب معقدة ولا مستحيلة: كرامة تُصان، وحرية تُحترم، وعدالة تُطبّق. خرج السوريون إلى الشوارع لأنهم تعبوا من نظام حول البلاد إلى مزرعة خاصة، وحوّل الناس إلى قطعان تُقاد بالخوف. كانوا يريدون إسقاط الطاغية، لكنهم لم يتوقعوا أن يسقط الطاغية ليحلّ محله آخر، بنفس أدوات القمع وبذات العقلية.

لم يكن سقوط بشار الأسد سوى إسقاط للواجهة، أما بنيته السياسية والاجتماعية، فقد واصلت العمل تحت لافتة أخرى. في دمشق، ما زال الخوف يحكم، وما زالت السلطة تُدار بمنطق الغلبة لا بمنطق الدولة. أحمد الشرع، الذي جاء تحت راية الثورة والفتح المبين، كان يدرك هذه الحقيقة جيداً. دخل دمشق بوجهٍ بدا، في البداية، متفهماً لحجم الكارثة. تحدث بلغة تعبّر عن الوعي بضرورة المصالحة وإعادة بناء سوريا على أسس جديدة. لكن سرعان ما اختار الطريق الأسهل: طريق الاستبداد.

بدلاً من الاعتراف بأن سوريا بعد هذا الخراب تحتاج إلى مشروع سياسي يعيد بناء الدولة من جذورها، اختار الشرع أن يستعير أدوات النظام القديم. لم يحاول بناء شرعية تستند إلى مشروع وطني حقيقي، فقد قرر أن يعتمد على ذات الآلية التي صنع بها الأسد سلطته: الخوف، الترهيب، وتكريس وهم “القائد الضرورة”.

ما فعله أحمد الشرع كان جريمة مزدوجة: جريمة بحق الثورة التي منحته شرعيته، وجريمة بحق السوريين الذين علقوا آمالهم على أن سقوط الأسد سيفتح الباب أمام سوريا جديدة، لا أمام إعادة تدوير الاستبداد بوجه آخر.

الشرع لم يرث عن الأسد مؤسسات دولة، ورث عنها أنقاض دولة. وحين حاول أن يحكم فوق هذا الركام، وجد أن الخوف هو أداته الوحيدة. لكن سلطة تقوم على الخوف وحده، في بلدٍ استنزفه الدم والجوع والانقسام، ليست سوى قنبلة مؤقتة ستنفجر في أي لحظة.

المشكلة الحقيقية ليست في أحمد الشرع وحده. الرجل وجد أمامه بيئة مستعدة لتقبل استبداد جديد، شرط أن يأتي بوجوه جديدة وشعارات مختلفة. كثير من السوريين الذين خرجوا يهتفون ضد الأسد، كانوا مستعدين ليهتفوا باسم أي شخص آخر يرفع شعار الثورة، حتى لو كان يمارس نفس السياسات التي ثاروا عليها. الثورة أسقطت الأسد، لكنها لم تُسقط عقلية الطاعة التي ترسخت لعقود. السوريون الذين اعتادوا العيش في ظل طغيان يحكمهم بالخوف، وجدوا في أحمد الشرع نسخة مألوفة من النظام الذي ثاروا عليه.

النتيجة أن سوريا اليوم لا تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل سقوط الأسد. من كان يقف أمام قصر المهاجرين ينتظر إشارة الولاء، ما زال اليوم يقف أمام القصر الجمهوري الجديد. من كان يرفع صورة الأسد في بيته، يرفع اليوم صورة أحمد الشرع. وحتى من كانوا يهتفون باسم الثورة، صاروا يهتفون باسم “الزعيم الجديد”، وكأنهم لم يتعلموا شيئاً.

المسؤولية هنا لا تقع على عاتق أحمد الشرع وحده. الثورة التي رفعت شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، لم تُواجه نفسها بسؤال أكثر جوهرية: ما الذي يريده هذا الشعب بعد سقوط النظام؟ الحقيقة أن جزءاً كبيراً ممن حملوا راية الثورة لم يكن مستعداً للخروج من عقلية الولاء الأعمى. كثيرون لم يروا في سقوط الأسد فرصة لبناء دولة المواطنة، رأوا فيه فرصة لإعادة توزيع السلطة لصالح جماعتهم أو فصيلهم. ولهذا، بمجرد أن سقط الأسد، بدأ كثير منهم يبحث عن طاغية جديد يُرضي غرائزهم ويملأ الفراغ.

المأساة السورية اليوم لاتكمن في شخص أحمد الشرع وحده، وإنما أيضاً في مجتمع ما زال يرى في الحاكم أباً، وفي الدولة ملكاً لهذا الأب. الثورة لم تفشل لأن الأسد كان قوياً فحسب، فشلت لأن السوريين، في لحظة الحقيقة، لم يتحرروا من فكرة أن الطاغية، أي طاغية، هو قدر لا مفر منه.

رحيل الأسد كان بداية الطريق، لكنه لم يكن نهايته. إسقاط الطاغية كان نصف المعركة، أما النصف الآخر — وهو الأصعب — فهو إسقاط فكرة الاستبداد ذاتها. تحرير سوريا لا يبدأ بإسقاط شخص، أو عائلة، أو عصابة حاكمة. التحرير يبدأ بإسقاط عقلية ترى في السلطة هِبةً تُمنح، لا مسؤولية تُحاسب.

الخلاص لن يأتي ما دام السوريون يبحثون عن “طاغية أقل سوءاً”، أو ينتظرون من يملأ الفراغ بالقبضة الحديدية. ما لم يدرك السوريون أن الثورة الحقيقية هي في التحرر من عقلية الطاعة العمياء، فإنهم محكومون بأن يعيدوا إنتاج الكارثة مرة بعد مرة.

سوريا لن تنهض ما دام شعبها يركع لمن يصرخ بصوت أعلى، وما دامت فكرة “الحاكم الضرورة” تسيطر على وعيهم السياسي. الثورة لم تُهزم لأن النظام كان أقوى، هزمت الثورة لأنها لم تنجح في كسر الحلقة الجهنمية التي تجعل من كل طاغية ممهداً لطاغية آخر.

وإذا لم يدرك السوريون ذلك الآن، فلن يخرجوا أبداً من دوامة الطغاة الذين يتناسلون على ظهورهم جيلاً بعد جيل.