ثمة فرقٌ جوهري بين أن تولد في طائفة وأن تنتمي إليها. الأولى واقعة بيولوجية، والثانية قرار وعي وإرادة. من هنا يبدأ مأزق “العابر للطائفة” في مجتمعاتنا؛ ذلك الكائن المركب الذي يتجرأ على القطيعة المعرفية والأخلاقية مع إرثه القَبلي، مع ما سماه بيير بورديو “الهابيتوس الطائفي” أي منظومة الاستعدادات والمسلمات التي تُغرَس في الأفراد لتحيلهم إلى أدوات طيعة في تكرار البنية الطائفية.

لا ينبغي أن نفهم العبور للطائفة باعتباره انتقالاً فحسب، هو تفكيك للذات وإعادة بنائها خارج المنظومات الجاهزة للهوية. هو انبثاق للفرد من كتلة الجماعة المتماهية، ورفض للعقل الجمعي الذي يختزل البشر في مقولات قَبلية متوارثة. وهنا تكمن المفارقة الأولى: أن يتحول الشخص إلى منفي داخل بيئته، غريب بين أهله، مُتهم بخيانة “الأصل” لصالح العقل.

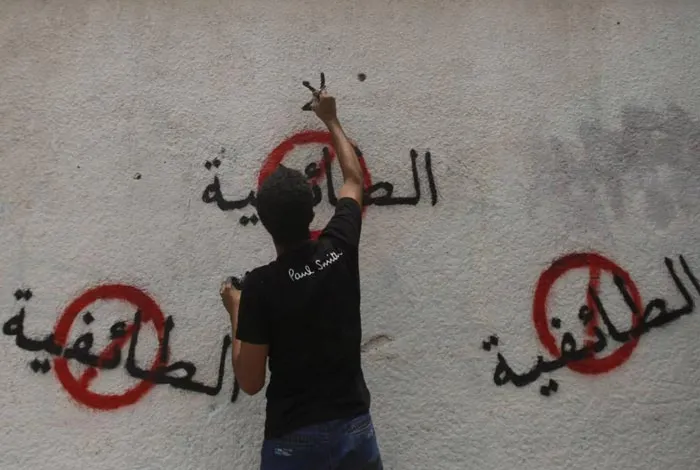

لكن ما هو “الأصل” في المنطق الطائفي؟ إنه عبارة عن سلسلة من السرديات المتخيلة، التي تحولت بفعل التكرار والتلقين من أوهام إلى “حقائق” لا تُمس. سرديات تضخم المظلومية، وتقدس الانتقام، وتجعل من “نقاء الدم” قيمة عليا، وتُحوِّل العدو المُتخيل إلى شيطان خالص. في هذه المنظومة، العابر للطائفة هنا ليس منشق عنها فقط، هو متمرد على ميتافيزيقا كاملة، على لاهوت سياسي يؤسس للقداسة في قلب الصراع على السلطة.

النظام السياسي، من جهته، يرى في العابر للطائفة تهديداً وجودياً، لأنه ينتقد ممارساته من جهة، ولأنه يقوض أساس الهيمنة ذاتها من جهة أخرى. فالطائفية أداة من أدوات السلطة، وهي جوهر استراتيجية البقاء للنظام الاستبدادي، الذي لا يستطيع أن يتعامل مع مواطنين، بل مع رعايا منقسمين على أنفسهم، متمترسين خلف خنادق هوياتية. النظام الطائفي لا يحتاج إلى شراء ولاء الجميع، يكفيه التعامل مع “وكلاء” محليين، مع “سماسرة” للهوية، يديرون قطعانهم البشرية تحت غطاء الحماية والخصوصية.

تتجلى المأساة للعابر للطائفة في تلك المعادلة الضدية بين وضوح الرؤية وانسداد الأفق. فهو يرى بعين ثاقبة ما لا يستطيع الآخرون رؤيته، لكن هذا الوضوح لا يمنحه أدوات التغيير. يدرك بيقين أن الطائفية هي المقتل، لكن المجتمع يرفض أن يستمع. هو كطبيب يعرف الداء ويملك الدواء، لكن المريض يغلق أذنيه ويتهم الطبيب بالتآمر عليه.

وهنا تكمن المفارقة الثانية، فالعبور للطائفة يخرج صاحبه من فضاء الرعب المحدود داخل جماعته، لكنه يدخله في رعب أوسع، رعب اللامعنى والعبثية. أن تكتشف أن كثيراً مما تم تلقينك إياه طوال حياتك ما هو إلا أكاذيب منسوجة بعناية، هو اكتشاف قد يحرر العقل، لكنه يثقل الروح. أن تعي أن مجتمعك يسير بوعي كامل نحو الهاوية، هو وعي مؤلم يضع العابر أمام خيارات صعبة.

تُقدم الطائفية عادة كإرث تاريخي موغل في القدم، كأنها طبيعة ثانية للمجتمعات. لكن الحقيقة التاريخية تخالف هذا التصور. فالطائفية بوصفها نظاماً سياسياً هي إبداع حديث نسبياً، تشكل بالتزامن مع صعود الدولة القومية ونظام السيطرة الاستعماري. في المشرق العربي، ورث الاستعمار الفرنسي نظام “الملّة” العثماني، لكنه حوّله من مجرد نظام إداري إلى أداة سياسية. في لبنان، تم تكريس النظام الطائفي في الميثاق الوطني عام 1943، ثم في اتفاق الطائف 1990، ليتحول من مجرد ترتيب مؤقت إلى بنية دائمة تقوم عليها الدولة.

قبل هذا التحول، عاشت مجتمعات المشرق واقعاً مختلفاً. في دمشق وحلب وبيروت، كانت الأحياء مختلطة، والتزاوج بين الطوائف المختلفة أمراً وارداً، والثقافة الشعبية مزيجاً متجانساً تتشارك فيه الجماعات المختلفة. حتى الصراعات الطائفية التي شهدها القرن التاسع عشر، كانت في جوهرها صراعات سياسية استُخدم فيها الدين كغطاء. هذه الحقيقة التاريخية تشير إلى أن العبور للطائفة ليس مثالية طوباوية، هو استعادة لإمكانية تاريخية عاشتها مجتمعاتنا قبل أن تُسجن في قفص الهويات المغلقة.

ما هي الخيارات المتاحة أمام العابر للطائفة؟ بين الصمت المتواطئ والصراخ في صحراء الجهل الجماعي، ثمة طريق ثالث هو تأسيس شبكات جديدة من التضامن العابر للطوائف، وصياغة سرديات بديلة لا تقوم على العنصرية المقنعة تحت غطاء “الخصوصية”. تأسيس “الجماعة العابرة للطوائف” يتعبر مشروعاً عملياً، وهو يحتاج إلى آليات محددة: بناء تنظيمات مدنية وسياسية جديدة (غير حزبية بمعناها التقليدي) تقوم على مبدأ المواطنة، تأسيس منابر إعلامية وثقافية تقدم خطاباً بديلاً، العمل على إعادة صياغة الذاكرة الجمعية، وربط المشروع العابر للطائفية بقضايا اجتماعية واقتصادية ملموسة.

“الجماعة العابرة للطوائف” هي النقيض الجذري للجماعة الطائفية. الأولى تتشكل بالاختيار الحر، والثانية بالإكراه البيولوجي. الأولى تؤسس للمشترك الإنساني، والثانية تقدس الاختلاف وتحوله إلى عداء. الأولى تنقد سردياتها باستمرار، والثانية تخنق أي صوت مختلف. لم تكن هذه الجماعة مجرد حلم، بل تحققت في لحظات تاريخية مختلفة. في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، شهدت سوريا ولبنان ومصر صعوداً للأحزاب العلمانية التي استقطبت أعضاء من مختلف الطوائف والأعراق. كان الحزب الشيوعي السوري، على سبيل المثال، نموذجاً مصغراً لمجتمع عابر للطائفية، ضم في صفوفه أبناء كل الطوائف، واستطاع أن يبني خطاباً وممارسة تتجاوز الحدود الطائفية.

العابرون للطائفة، هم أفراد يدفعون ثمن تمردهم على القبيلة، أيضاً هم حاملو بذور مستقبل ممكن. لكن هذا المستقبل لن يولد من وهم “تجاوز” الطائفية كأنها لم تكن، بل من تفكيكها أولاً، من نزع القداسة عنها، من كشف أكاذيبها، من استعادة ذاكرة الضحايا الذين سقطوا باسمها. المصالحة الحقيقية لا تأتي بنسيان الماضي، وإنما بمواجهته. وهذه مهمة شاقة ستستغرق أجيالاً، لكن بذورها تكمن في أولئك العابرين.

العابر للطائفة غارق في وحدته، وفي إدراكه المزدوج: وضوح الرؤية وانسداد الأفق معاً. لكن ما يبدو اليوم تمرداً فردياً منعزلاً قد يتحول غداً إلى تيار، بمجرد أن يكتشف هؤلاء العابرون بعضهم بعضاً، ويبنون جسوراً فوق خنادق الطائفية. مستقبل مجتمعاتنا مرهون إذن بمن يجرؤون على نزع القداسة عن السرديات الموروثة، ومساءلة الذات الجمعية، وكسر أغلال الانتماء القسري. فالعبور هو انحياز إلى المستقبل المفتوح ضد الماضي المغلق، إلى الإنسان المتعدد ضد الهوية الأحادية، إلى أفق نصنعه بأيدينا لا بسرديات الأجداد. ورغم قسوة الطريق، يظل العابرون للطائفة هم الشهود الأحياء على أن ثمة إمكانية أخرى للوجود، أكثر رحابة وإنسانية، تستحق المخاطرة وتستحق العناء.